L’amour à l’arsenic : les destins croisés de Marie Lafarge et Marie Besnard.

( avec l'aide d'Henri Pierson)

A un siècle d’écart, deux femmes ont été suspectées d’avoir voulu empoisonner leurs maris en leur servant des plats assaisonnés à l’arsenic. La première, Marie Lafarge, est condamnée en 1840 aux travaux forcés à perpétuité après avoir été reconnue coupable de l’empoisonnement de son époux Charles Pouch-Lafarge. Elle passe dix années en prison puis graciée en raison de son état de santé, elle décéde le 7 septembre 1852 en Ariège. La seconde, Marie Besnard, est acquittée le 12 décembre 1961. Outre l’utilisation de la même méthode d’analyse toxicologique et l’importance qui leur est donnée dans la presse, les deux affaires offrent plusieurs similitudes. Marie Lafarge et Marie Besnard, accusées d’être des empoisonneuses, sont chacune au centre d’une énigme judiciaire. Sont-elles coupables ? Sont-elles innocentes ? À plus de cent ans d’intervalle, leurs vies paraissent suivre des chemins parallèles. Tout d’abord, ces deux femmes n’ont jamais réussi à trouver leur place dans la famille de leur époux. Au cours de leur procès ensuite, les batailles d’experts émaillées de coups de théâtre ont jeté le trouble dans les esprits, avec toutefois des verdicts différents dans les deux affaires.

Des mariages mal assortis.

Par leur mariage, Marie Lafarge et Marie Besnard sont des déclassées par rapport à leur origine sociale, même si elles appartiennent à des milieux différents.

En août 1839, Charles Pouch-Lafarge, 28 ans, badine avec Marie Capelle, 23 ans. Il se garde bien de lui avouer son veuvage et sa relative infortune pécuniaire. Ce rendez-vous organisé en marge d’un concert voit poindre les premières cachotteries. Issu d’une famille honorable, propriétaire terrien et maître de forges au Glandier, à Beyssac (Corrèze), le provincial n’a rien du prince charmant. « Que ce garçon est laid ! Et ses manières ! Un sauvage… », soupire in petto la jolie brune, descendante de Louis XIII par sa grand-mère. Charles, lui, tombe sous le charme de cette jeune femme cultivée, alliant aisance mondaine et distinction. Ainsi va l’amour au XIXe siècle. La raison et l’apparence sociale priment souvent sur les sentiments. Tout s’oppose à ce mariage ? Cela ne l’empêche pas d’être célébré. Le 11 août, le baron Garat, gouverneur de la Banque de France, marie sa nièce au Corrézien. Les bagages dont elle leste la diligence sont lourds d’une dot de 225.000 francs-or. Une fortune personnelle qui ne la préserve pas d’une cruelle déconvenue à son arrivée à Beyssac. L’époux avait vanté les charmes d’une propriété proche du château de Pompadour. L’ancien couvent délabré qui s’offre à ses yeux déprime la jeune femme. La forge en ruine témoigne de la réelle situation financière de Charles. L’affaire périclite. La faillite se profile. Le choc est rude. Marie crie son dédain. Menace de mettre fin à ses jours. « S’empoisonner à l’arsenic ?», frémit Charles en parcourant la lettre tendue par Clémentine, la fidèle servante. Les plus vifs tourments s’emparent du couple naissant. Et pourtant… La comédie de l’amour conjugal va prendre le dessus. Marie et Charles s’apprivoisent au fil des jours. Lorsque son époux l’informe de son intention de breveter une nouvelle invention à Paris, Marie met une partie de sa dot dans la balance. Charge à lui de convaincre les banquiers de lui prêter le complément.

La seconde Marie a des origines campagnardes. Elle est née en 1896, aux Liboureaux, commune de Saint-Pierre-de-Maillé, où ses parents, Pierre Davaillaud et Marie-Louise Antigny, étaient des petits propriétaires ruraux. Elle est en outre veuve d’un premier mariage. En 1920, Marie Davaillaud s’est unie à son cousin germain, Augustin Antigny, mort en 1927. Elle est alors revenue aux Liboureaux, puis son père l’a envoyée à Loudun chez une cousine. Elle y rencontre un vieux garçon, Léon Besnard, qui l’épouse en 1929. La belle-famille a boudé la noce, mais Léon, cordier de son état, est maître chez lui et Marie vient s’installer dans sa maison. Pendant dix-huit ans, malgré la brouille consommée avec les parents de Léon, les époux Besnard forment un ménage sans histoire qui possède un solide patrimoine et jouit d’une certaine aisance. Cependant Marie, pièce rapportée dans une famille réticente, demeure une paysanne qui est rejetée à la fois par la bourgeoisie loudunaise et par le milieu social dont elle est issue.

Unies par l’arsenic.

Durant l’absence de son mari, Marie Lafarge envoie un courrier à l'intention de M. Eyssartier, pharmacien à Uzerche, afin d'obtenir de la mort aux rats. En effet, le château et les forges en étaient infestés. Elle fait également confectionner par la cuisinière du Glandier, des gâteaux afin de les envoyer à son mari, accompagnés de son portrait. Après un voyage de quatre jours en diligence, le 18 décembre 1839, le paquet contenant les gâteaux est reçu par Charles. Dès le lendemain, Charles Pouch-Lafarge doit rester alité toute la journée suite à de nombreux vomissements et des migraines. Par conséquent, il décide de son départ et arrive au Glandier le 4 janvier 1840. A son arrivée, il fit venir le médecin de famille qui crut soigner alors une banale angine. Dans un même temps, Marie Capelle envoya une lettre à M. Eyssartier, pharmacien à Uzerche, afin d'obtenir à nouveau de la mort aux rats. L'état de Charles empirant, sa famille commença à soupçonner son épouse d'empoisonnement. Charles Pouch-Lafarge meurt au Glandier le 14 janvier 1840 à 6 heures du matin dans d'atroces souffrances sans que le médecin ne puisse rien faire.

L’affaire Besnard débute à la mort de Léon, le 25 octobre 1947, alors que son décès est attribué par les médecins à une crise d’urémie. Quelques jours après l’enterrement, la postière Louise Pintou, voisine et amie du couple, confie à des proches, les frères Massip, que Léon Besnard, avant de mourir, lui a dit : « Oh ! là ! là ! Qu’est-ce qu’on m’a fait prendre. »Pressé de questions, il avait ajouté à propos de Marie : « L’autre jour, aux Liboureaux (la ferme que celle-ci a hérité de son père), quand elle a servi la soupe, il y avait déjà un liquide dans mon assiette ». L’un des frères, Auguste Massip, intrigué, veut en savoir davantage. Il cherche dans son Larousse médical le mot : « Urémie », mais aucun des symptômes que présentait Léon ne correspond à cette maladie. Alors, machinalement, il regarde à la lettre « A... Arsenic ». Il lit l’article et Mme Pintou approuve. « Cà colle au poil », s’exclame-t-il, et le 4 novembre, il est dans le cabinet du juge d’instruction de Loudun.

Victimes de la rumeur.

Le jour du décès, le beau-frère de Marie Lafarge adresse un courrier au procureur du roi dans lequel il évoque l'empoisonnement criminel par sa femme, à l'arsenic. Une instruction est ouverte. Le lendemain du décès, la gendarmerie perquisitionne et découvre de l'arsenic partout : sur les meubles, lde la cave au grenier. Sur les quinze analyses toxicologiques effectuées sur le corps de Charles Lafarge, les médecins de l'époque ne trouvent qu'une seule fois la présence « d'une trace minime d'arsenic ». Le 16 janvier 1840, une autopsie est pratiquée mais elle ne révèle pas d'anomalie. Des organes sont cependant prélevés pour être soumis à expertise ultérieure.

L’enquête menée par la gendarmerie de Loudun, après la plainte déposée par Auguste Massip aboutit à la confusion du dénonciateur. Les accusations portées contre Marie Besnard seraient sans doute tombées dans l’oubli si un événement totalement étranger à la mort de Léon ne s’était produit. Un cambriolage survient dans la maison où Mme Pintou est locataire. Sur commission rogatoire du juge d’instruction de Poitiers, l’enquête est confiée à l’inspecteur Normand appartenant à la police judiciaire de Limoges qui multiplie les perquisitions et entend les témoignages, mais ne trouve rien d’intéressant. Le déclic se produit à partir du moment où Mme Pintou est entendue. Sa déposition s’intéresse peu au cambriolage. En revanche, elle formule des accusations contre Marie Besnard et apporte des précisions supplémentaires sur la mort de Léon. L’inspecteur Normand et son supérieur, le commissaire Nocquet, peuvent s’estimer satisfait. L’affaire Marie Besnard alimentée par la rumeur est en marche.

Batailles d’experts.

Huit mois après le décès de son époux, Marie Lafarge, alors âgée de vingt-quatre ans, est inculpée de meurtre par empoisonnement et comparaît devant la cour d'assises de Tulle. Le procès débute le 3 septembre 1840. Au fil des audiences, la foule est de plus en plus nombreuse et les badauds se bousculent dans la salle des pas-perdus pour y assister. Des dizaines de témoins vont se succéder à la barre. Le retentissement de l'affaire est considérable. Le milieu social de Marie Capelle-Lafarge et son probable cousinage avec Louis-Philippe, sa personnalité, l'énigme de l'empoisonnement, y contribuent. Le baron de Grovestins, qui fait partie des accusateurs de Marie, le note ainsi :

« Cet effroyable drame du Glandier occupa tout Paris : les uns prirent la défense de madame Lafarge ; les autres crièrent contre cette femme sans principes et sans cœur ; enfin on prétend même qu'il y eut des duels en son honneur et gloire. La société fut, un moment, partagée, en Lafargophiles et en Lafargophobes »

Après les analyses effectuées par des chimistes de Tulle et de Limoges n’ont décelé que de minimes traces d'arsenic, le ministère public demande une nouvelle autopsie du corps de Charles Lafarge. Mathieu Orfila, doyen de la faculté de médecine de Paris, inventeur de la toxicologie médico-légale et l'un des auteurs du manuel de l’appareil de Marsh qui détecte les traces d’arsenic, prince officiel de la science et royaliste convaincu proche du pouvoir orléaniste, est dépêché de Paris. À la surprise générale, il relève par des manipulations, considérées aujourd'hui comme douteuses, une quantité minime d’arsenic dans le corps du défunt. Sitôt après avoir effectué sa déposition, il repart pour Paris en emportant dans ses bagages les réactifs utilisés pour la contre-expertise. La présence de l'arsenic dans le corps de Lafarge constitue donc le fil rouge du procès. Maître Théodore Bac l'a bien compris et tente le tout pour le tout : il demande à Raspail, brillant chimiste de Paris, de mettre sa science au service de la défense. Raspail met trente-six heures pour arriver à Tulle, mais à son arrivée, cela fait déjà quatre heures que le jury s'est prononcé. Il est trop tard pour démontrer une présence dite « naturelle » de l'arsenic dans tous les corps humains. Les os humains contiennent en effet de l'arsenic. Durant le procès, la piste de l'intoxication alimentaire n'a pas été abordée. Charles Lafarge s'est senti mal après l'absorption des gâteaux envoyés par son épouse, d'où l'accusation d'empoisonnement. Mais il a pu tout aussi bien mourir à cause des gâteaux fait de crème et de beurre, non pasteurisés et qui avaient voyagé quatre jours. La plaidoirie de maître Paillet dure sept heures. Le verdict tombe après les nombreuses batailles entre experts et contre-experts et sans d’ailleurs que l'auditoire ait été convaincu par l’accusation. Le 19 septembre 1840, Marie Lafarge est condamnée aux travaux forcés à perpétuité et à une peine d'exposition d'une heure sur la place publique de Tulle.

À Poitiers, en 1949, le juge d’instruction ouvre une information contre X pour empoisonnement de Léon Besnard et, le 9 mars, ordonne de procéder à l’autopsie de son cadavre. Les organes essentiels sont prélevés et expédiés dans des bocaux, avec de la terre du cimetière de Loudun, au Dr Béroud, directeur du laboratoire de police technique de Marseille, qui s’est fait connaître du grand public dans l’affaire du « pain maudit » à Pont-Saint-Esprit ( voir https://www.pierre-mazet42.com/l-etrange-epidemie-de-pont-saint-esprit) . L’expert est tout à fait affirmatif. Des doses anormales d’arsenic ont été décelées dans les restes de Léon et il n’y en a pas dans la terre du cimetière. Les prélèvements sont envoyés à Marseille où le Dr Béroud utilise la méthode de Marsh et celle de Cribier. La seconde qui date de 1921, est fondée sur la coloration jaune-brun d’un papier imprimé de bichlorure de mercure, sous l’action de l’hydrogène arséniée. Au fur et à mesure des analyses, le toxicologue marseillais fait parvenir les rapports d’expertise à Poitiers. Sauf pour deux cas, il conclut à un empoisonnement criminel. Il affirme en outre que la terre d’aucun des cimetières ne contient de l’arsenic. À deux reprises, les avocats de Marie Besnard demandent une contre-expertise, mais elle leur est refusée par le juge d’instruction, en raison de la garantie indiscutable que présente la compétence du Dr Béroud. Le premier procès s'ouvre le 20 février 1952 à la cour d'assises de Poitiers. Dès le 22 février, la défense menée par maître Gauthrat met à mal l'expertise de Béroud (il lui tend un piège en brandissant des tubes de Marsh dans lesquels le docteur Béroud voit de l'arsenic, alors que le laboratoire qui les a préparés atteste qu'il n'y en a aucun). Devant cette situation, le président du tribunal nomme trois nouveaux experts dont les analyses, remises deux mois plus tard, se révèlent contradictoires. Le procès est alors renvoyé pour cause de suspicion légitime mais aussi de sûreté publique, car l'audience a été émaillée de troubles. La Cour de cassation dessaisit la Cour d’assises de la Vienne au profit de celle de la Gironde. Le deuxième procès de Marie Besnard s’ouvre donc à Bordeaux, le 15 mars 1954. À la différence du précédent où la priorité a été donnée aux experts, celui-ci tente de revenir à la source, c’est-à-dire au petit monde de Loudun qui a porté les premières accusations. Comme l’écrit le journaliste du Monde : « Ce qu’il ne faut pas perdre de vue, c’est que l’affaire Besnard est une affaire de petite ville. Elle nous en montre toutes les mesquineries, tous les potins, tous les commérages. À chaque instant, il faut se replonger dans cette atmosphère où la rumeur fait loi. » À la barre, Mme Pintou se trouble et les frères Massip se couvrent de ridicule. D’autres témoins sont entendus, puis s’ouvre enfin le débat scientifique. Il est marqué par la déclaration de l'expert psychiatre, le docteur André Ceillier : « Marie Besnard est normale, tellement normale qu'elle est anormalement normale », et par une nouvelle bataille d'experts : les analyses toxicologiques réalisées par des toxicologues des laboratoires de la préfecture de police de Paris, concluent à la même présence anormale d'arsenic dans les prélèvements effectués lors de l'exhumation des cadavres. Des erreurs dans leurs rapports, ainsi qu'une confusion dans les prélèvements, incitent les magistrats et les jurés à demander un complément d'information. Le 12 avril 1954, la justice met Marie Besnard en liberté provisoire contre une caution de 1,2 million de francs ramenée à deux cents mille francs, somme réunie par des petits-cousins et par des amis. Le troisième procès s'ouvre à la cour d'assises de Bordeaux le 20 novembre 1961. Il fait appel à de nouveaux experts, alors que Marie Besnard comparaît libre. Entre-temps, un rapport du professeur René Piedelièvre, établi en 1954, confirme les conclusions des analyses de 1952 tout en se montrant plus nuancé que celui du docteur Béroud. La justice avait aussi demandé un rapport au professeur Frédéric Joliot-Curie, basé sur la recherche d'arsenic par le procédé nucléaire, sans suite, le physicien étant mort en 1958. Les jurés sont sensibles aux arguments de M. Bastisse, cité au titre d'expert des sols en tant que maître des recherches au Centre national de la recherche agronomique, affirmant le 29 novembre 1961 : « Vous avez enterré vos morts dans une réserve d'arsenic ». Le 12 décembre 1961, au terme d'un bref délibéré, le jury de la cour d'assises de la Gironde acquitte Marie Besnard au bénéfice du doute, par sept voix contre cinq.

Que reste-il de ces deux destins ?

À propos des procès de Marie Lafarge et de Marie Besnard, il faut retenir un manque de rigueur scientifique dans la conservation et la manipulation des organes prélevés au moment des autopsies, ainsi que les erreurs des experts dans l’interprétation des échantillons soumis à leur analyse. Déjà, en 1840, la méthode de Marsh était longuement discutée en raison des risques de confusion entre les anneaux brillants formés dans les tubes contenant de l’arsenic et ceux contenant de l’antimoine. Face au grand nombre de publications sur le sujet, Alphonse Chevallier, membre de l’Académie royale de médecine, mentionne dans le Journal de chimie médicale, en 1839, le rejet par certains chimistes de cette méthode pour les affaires médicolégales et met en garde sur son utilisation. Dans la Grande Encyclopédie, publiée au tournant du XXe siècle, le Dr Clermont écrit au sujet de l’appareil de Marsh : « L’expert qui a constaté l’existence de l’arsenic à l’intérieur d’un cadavre est obligé bien souvent de combattre certaines erreurs d’interprétation que la défense manque rarement d’invoquer : l’arsenic ne provient-il pas d’une médication ? Ne provient-il pas du terrain du cimetière où a été faite l’inhumation ? N’a-t-il pas été introduit post mortem au moyen d’une injection ? » En 1919, les toxicologues discutent encore de la validité des expertises réalisées au moment de l’affaire Lafarge.

cliquez ici pour télécharger l'article.

Pour en savoir plus :

- L. Adler, L’amour à l’arsenic. Histoire de Marie Lafarge, Paris, Denoël, 1986 ;

- J.-M. Augustin, « L’affaire Lafarge », dans Les Grandes affaires criminelles de France.

- R. Le Breton et J. Garat, « Les six petits tubes : l’affaire Marie Besnard », dans Interdit de se tromper, quarante ans d’expertises médico-légales, S. Garde (dir.), Paris, Plon, 1993,

PHILIBERT BESSON, FOU OU VISIONNAIRE ?

On dit que la frontière est fragile entre les deux. Dans le cas de Philibert Besson, elle ne tient qu’à un fil. Même si ce personnage, n’est pas un Stéphanois « pure souche », il déclarait lui-même que c’est à Saint-Etienne qu’il remporta sa plus belle victoire le trois mars 1935 quand un cortège de 30 000 personnes l’accompagna depuis la place Chavanelle jusqu’à la place Marengo.

Un brillant ingénieur.

Philibert voit le jour le 6 juin 1898 à Vorey-sur-Arzon. Sa mère, dentellière, est devenue veuve pendant sa grossesse. Brillant élève, son instituteur se souvient qu’il « s’amusait, faisait des farces, mais lorsque je l’interrogeais, il savait toujours sa leçon. C’était le plus fort de la classe. » Pendant la Grande Guerre, Philibert devance l’appel en 1917 pour aller combattre. Blessé et fait prisonnier, il s’évade et à l’armistice de 1918, devenu sous-lieutenant, on le décore de la Croix de Guerre. A Grenoble et Paris, il obtient deux diplômes d’ingénieur, en électricité et en mécanique. En 1925, il devient officier dans la Marine Marchande puis chef-mécanicien sur les paquebots des lignes d’Amérique.

Un maire anticonformiste.

Le paysage politique du département de la Haute-Loire est alors sous la coupe du tout puissant et incontournable Laurent Eynac, un ancien aviateur de la première guerre mondiale qui réussit le tour de force d'avoir été 24 fois ministre. L'irruption dans son fief de Philibert ne pouvait qu'être explosive d'autant plus que notre trublion se met à battre à plate de couture les candidats par lui adoubés. En effet, Philibert est d'abord élu conseiller d'arrondissement avant de s'emparer de la mairie de Vorey. Déjà Philibert aime en découdre avec la justice et l’administration dans des histoires dignes de Clochemerle. Par son anticonformisme notoire, il fait obstacle à l’électrification soulevant les paysans contre le « trust de l’électricité ». Quant aux chemins de fer, il aime narguer la compagnie qui est monopole d’État, en voyageant sans billet. Et quand il invective le contrôleur, il doit en découdre avec la justice. A cause de ses rebellions et d’une certaine désinvolture, Philibert est suspendu par le préfet de son mandat de maire en 1930.

Coup de Tonnerre aux législatives.

Malgré son excentricité et son esprit contestataire, Philibert Besson bénéficie d’une popularité sans cesse grandissante, surtout parmi les paysans.

En 1932, il est candidat aux élections législatives dans la 1ère circonscription du Puy. Et juché sur sa puissante moto pétaradante, il parcourt la région, placardant lui -même ses affiches et guerroyant avec vigueur pour diffuser ses idées d’avant-garde. Cet homme, à la silhouette très typée et qui se flatte de parler cinq langues dont le « PATOIS », est connu dans toute la Haute-Loire.

C’est avec une très large majorité qu’il est élu député, sans étiquette, le 8 mai 1932.

Ainsi qu’il l’a promis à ses électeurs, il est le premier interpellateur du Gouvernement, en exposant les moyens propres à conjurer la crise économique qui ayant un caractère universel doit avoir, selon lui, une solution universelle. Il dénonce avec vigueur les « vautours du trust de l’électricité » qui produisent de l’électricité à bon marché mais la vendent fort cher. Il s’occupe d’affaires qui défraient la chronique sur un fond de malversations et de corruptions (le financier Stavisky, le magistrat Prince…).

Ayant des idées très personnelles sur tous les problèmes, Philibert Besson se trouve rapidement en conflit avec ceux qui ont contribué à son élection. En lutte contre les autorités de la Ville du Puy, il a maille à partir avec la magistrature et le barreau. Une ténébreuse histoire de vol de quittances va lui coûter son mandat parlementaire et le jeter vers de rocambolesques aventures.

Le premier maquisard.

Philibert Besson est accusé d’avoir soustrait, au lieu de la régler, une quittance de 3.500 francs dans l'étude de Me Barreyre, avoué au Puy. Le 7 Mars 1935, la levée de son immunité parlementaire qui permet son arrestation. C'est le départ d'une aventure qui va passionner la France. Philibert berne en effet les policiers qui le guettent aux portes du palais Bourbon et s'évapore ! Toutes les forces de l'ordre du pays sont mobilisées pour retrouver le fuyard ; on le voit partout, de la Belgique à la Suisse, de St Malo à Dijon... Son arrestation est annoncée à Antibes, Laval, Valence...Mais il s'agit de sosies ou de plaisantins sympathisants. Des renforts considérables de gendarmerie sont dépêchés en Haute-Loire. Leur PC est établi à Vorey dans la mesure où Philibert ne pourra pas manquer d'aller voir sa mère. On fouille les caves, les souterrains des châteaux, les grottes... Philibert reste introuvable. Les caricaturistes comme les chansonniers se régalent, « Le Canard Enchainé » s'en donne à cœur joie ; partout des comités de soutien sont créés, celui de Saint-Etienne réunissant plus de 700 membres.

Une fin tragique.

Le microcosme politique ainsi désavoué est alors contraint à l’apaisement que préconise notamment le député de la Loire et futur maire du Chambon, Pétrus Faure. Finalement Philibert Besson accepte de se présenter à la police. Dans un ultime geste de panache c'est au fonctionnaire qu'il avait floué lors de son évasion du palais Bourbon qu'il se livre. Il est très vite gracié par le président de la République et acquitté par la cour d'assises de Riom pour l'affaire des quittances. Mais le rideau va bientôt tomber avec la guerre qui vient d'être déclarée. Elle est encore "drôle" en ce mois de décembre 1939 où Philibert, dans le café de Vorey, discute entre copains d'enfance des évènements. La propagande bat alors son plein : nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts ; les chars Allemands, mais ils sont, chacun le sait, en carton et puis, de toute façon la ligne Maginot est infranchissable... Philibert réagit, apporte la contradiction, comme à son habitude, sans nuance.

Le lendemain, il est arrêté et condamné à trois ans de prison pour propos défaitistes. Quelques mois plus tard, les évènements lui ont donné raison. Il participe pourtant à une mutinerie pour prendre les armes et tenter de stopper l'envahisseur. La répression est impitoyable : plus du quart des mutins vont mourir dans l'année qui suit, de faim et de mauvais traitements dans les geôles de l'État Français. Philibert est de ceux-là ; il a été notamment pris en grippe par un maton sadique surnommé "la chèvre" .... C'est sous ses coups qu'il meurt le 12 mars 1941 non sans avoir lancé à son tortionnaire son célèbre anathème " VAUTOUR !" Il pesait alors 33 kilos.

Que reste-t-il de Philibert Besson ?

Avec ses lunettes rondes, Philibert Besson laisse un souvenir mâtiné de professeur et de Coluche. Pourtant avec son ami Joseph Archer, il fait circuler des pièces et billets d'une monnaie européenne, l'Europa qu'il a créée. Il s'agit de « la monnaie universelle, la monnaie de la paix », gagée sur le travail. Conceptuellement, il s'agit d'un troc organisé dans lequel, au lieu de mesurer le prix des marchandises en unités monétaires, la valeur de l'unité monétaire a été fixée, indépendamment de l'offre et de la demande, en fonction de quantités réelles de marchandises : un Europa vaut ainsi, une fois pour toutes, « 2 kilos de blé, 200 grammes de viande, 30 centigrammes d'or, 100 grammes de cuivre, 2 kilos d'acier, 50 centilitres de vin 10°, 200 grammes de coton, 10 kilowatts-heures, 1 tonne kilométrique, 30 minutes de travail ». Il a laissé une trace indélébile, grâce à la célèbre chanson de Georgius : « le lycée Papillon » dans laquelle un couplet lui est consacré :

Elève Trouffigne ?... Présent !

Vous êtes unique en Géographie.

Citez-moi quels sont les départements.

Les fleuv's et les vill's de la Normandie

Ses spécialités et ses r'présentants ?

Monsieur l'Inspecteur

Je sais tout ça par coeur.

C'est en Normandie que coul' la Moselle

Capital' Béziers et chef-lieu Toulon

On y fait l'caviar et la mortadelle

Et c'est là qu'mourut Philibert Besson.

Vous êt's très calé

J'donn' dix sans hésiter.

Philibert n’est pas mort en Moselle, voilà qu'il ressuscite dès la fin de la guerre avec un bulletin de vote à son nom systématiquement déposé dans le même bureau de vote de Saint-Etienne. Au milieu des années 1980 il s'évapore un temps mais resurgit bien vite lors d'élections professionnelles d’une direction départementale du ministère des finances. De temps en temps aussi, dans le bureau de vote de La Baraillère, à Saint-Jean-Bonnefonds, il vient encore manifester sa présence.

Alors, fou ou visionnaire, chacun jugera !!!

Pour en savoir plus :

https://www.forez-info.com/encyclopedie/le-saviez-vous-/4454-immortel-philibert-besson-.html

Et pour s’amuser un peu :

LE CHASSEUR FRANÇAIS : UNE HISTOIRE STÉPHANOISE.

Aujourd’hui, rares sont celles et ceux qui vont chercher l’âme sœur dans la rubrique « mariages » du Chasseur Français. Ce magazine, qui porte allègrement ses cent trente-quatre ans, a pourtant été un précurseur en la matière. Mais, le minitel puis internet sont passés par-là. Le Chasseur Français fut créé en juin 1885, avec une périodicité́ mensuelle qu'il a conservée. Le journal était imprimé à Saint-Etienne, sur quatre pages d'un grand folio. Il se proposait d'être un journal populaire, et c'est pourquoi son abonnement ne coûtait qu'un franc. Il s'intéressait à tout ce qui touchait à la chasse : chiens, mœurs du gibier et « histoire naturelle », dressage, armes et munitions. Dès l'origine, Le Chasseur Françaisapparaît en réalité comme l'organe de la Manufacture française d'armes de Saint-Étienne qui s'associa bientôt, pour l'exploiter, à la Société des Docks réunis. Il leur servait de support publicitaire. Les débuts ne furent pas simples. Quatre mois après sa création, il n’avait pas 5.000 abonnés, et c'est ce qui explique, en 1886, la réorganisation de la direction du journal : le directeur-fondateur fut remplacé par E. Mimard, qui devait devenir, quelques années plus tard, l'un des deux directeurs de la Manufacture. Entre les dernières années du XIXe siècle et la veille de la guerre, Le Chasseur Françaischangea progressivement mais complètement de formule. Dans l'entre-deux-guerres, son tirage a progressé rapidement pour approcher 400 000 avant 1940 ; il était l'un des tout premiers de la presse mensuelle. A la fin des années quarante, il a repris une rapide ascension, jusqu'à atteindre 850000 en 1970. Au début du siècle, Le Chasseur Français était assez proche de ce que l'on appelait déjà̀, dans les milieux publicitaires éblouis par l'Amérique, un « house organ ». Ces publications, éditées par une maison à destination de sa clientèle et d'un public sélectionné, furent rares en France. Le périodique de la Manufacture de Saint-Étienne fut un des premiers, et le seul à connaitre un destin aussi brillant. Réclames et annonces occupent dès l'origine la moitié de l'espace, et la proportion est restée constante. Car, la fondation de la publication se rattachait à une politique commerciale : le développement des ventes par correspondance, et sans intermédiaire, rendu possible par la création du service des « colis postaux » à tarif unique, en 1880. Le Chasseur Français fut un instrument, peut-être le principal, qui devait faire de «Manufrance» l'une des premières, par la date et par l'importance, sociétés françaises de vente par correspondance. La rubrique des mariages fut une des dernières venues. Les premières annonces sont apparues à la fin du XIXe siècle, sous le titre « Hors classification » ou « Annonces spéciales », au milieu d'offres d'objets divers. Ainsi trouve-t-on une offre de mariage d'institutrice, et la proposition de parents cherchant un gendre, entre celle d'un « moteur à pétrole » et celle d'une « jolie petite machine à vapeur ». A partir de juillet 1903, la catégorie « Mariages » est inaugurée. Ces « petites annonces » constituent une formidable grille de lecture de la société française. A chaque époque, sa petite annonce. Une quête universelle de l'âme sœur qui s'étend sur plus d'un siècle, en dit long sur l'évolution des mœurs dans la société française.

"Jeune homme, 28 ans, grand, brun, physique bien, ayant des économies et belle position dans commerce désire mariage avec femme d’intérieur, irréprochable sous tout rapport, grande et physiquement bien, ayant maximum 20 ans, dot minimum 50 000 francs, références hors ligne offertes et requises". Janvier 1899.

Les femmes bien sûr écrivaient également leurs doléances en matière d'homme. Là encore, les messages nous apprennent beaucoup sur leur place dans la société. Loyale Câline, en 1951, est une femme qui travaille avec des idées politiques bien à elle : "Impulsive, loyale, très câline, sportive, instruction secondaire, dactylo, 22, 1,60m, épouserait, seconderait de préférence colonial, intelligent et bon". Alors qu’en 1922, on est patriote et pragmatique : "Orpheline distinguée, jolie, parfaite femme d’intérieur, qualités morales, épouserait gentleman fortuné, éducation impeccable, 35 à 55 ans. Mutilé de guerre allié ou veuf serait accepté. Joindre Photo". En 1984, elles n'hésitent pas à être plus directes : "jeune femme avec trois enfants + deux chiens très grande race cherche un mari très riche".

Meetic.com, AdopteUnMec.com, Match.com, les sites de rencontres n’ont rien inventé et sont tous, plus ou moins, les descendants du Chasseur Français. Ce dernier n’est pas resté en reste en fondant en 2012, son site de rencontre : https://brindamour.fr .

Pour en savoir plus :

Madeleine Pelletier, une « féministe intégrale »

« Un chapeau melon, un costume d'homme et une canne, qui lui donnent un faux air d'Olivier Hardy » Ce n'est pas un homme d'affaires que décrit Hélène Soumet dans son livre Les travesties de l'histoire, mais une femme qui, il y a bientôt 85 ans, le 29 décembre 1939, mourrait dans l'indifférence, internée dans un asile après avoir été accusée de pratiquer des avortements. Cette femme travestie était pourtant loin d'être méconnue à son époque. Et pour cause, elle était la première femme interne en psychiatrie.

Étrange figure de l’histoire des femmes, totalement atypique, sa vie constitue le récit désenchanté des espoirs révolutionnaires et féministes de la troisième République. Car son itinéraire la mène à travers l’émergence chaotique du socialisme au communisme en faisant un détour par l’anarchisme et témoigne de la difficulté d’être femme et d’affirmer son féminisme au sein d’une gauche versatile, qui promet mais ne tient pas à l’égalité des sexes.

Une enfance dans la misère.

Madeleine Pelletier est née en 1874, à Paris, dans le deuxième arrondissement qui était alors un quartier très pauvre. Ses parents étaient montés à Paris « récemment » pour y travailler. Les nombreuses naissances du couple les contraignirent à prendre un petit commerce de fruits et légumes, dernier palier avant la misère. Seuls deux enfants survivront. Elle décrit dans un roman en partie autobiographique, « La Femme vierge », le malheur d’être une enfant haïe par sa mère. Son enfance est en effet marquée par un père faible et bientôt paralysé, et une mère très intelligente mais cléricale farouche et royaliste. Les grossesses à répétition de cette dernière, la mort en bas âge de frères et sœurs, le dégoût de son propre corps la conduisent à un réel désespoir de devenir femme. Elle quitte l'école à 12 ans. Brillante, elle sait s'éduquer seule, passant des journées entières dans les bibliothèques. Vers 1887, un livre la marque à tout jamais : Fédora la nihiliste, ou l'histoire d'une femme qui se révoltait. « Elle prend alors conscience de la situation de la femme, éternelle mineure, étranglée dans son corset, vouée au mariage, véritable esclave sexuelle de l'homme. Pour échapper à ce destin servile, elle commence à porter des tenues masculines », écrit Hélène Soumet. Dès l’âge de treize ans, s’échappant le soir du domicile familial, elle fréquente un groupe féministe où elle découvre « toute une voie lumineuse d’affranchissement » et un groupe anarchiste (La sentinelle révolutionnaire) où elle rencontra Louise Michel et surtout Léon Jamin qui semble avoir eu une grande influence sur sa pensée politique. Sa fréquentation d’un groupe féministe entraîna des discussions sans fin avec les anarchistes : elle prit peu à peu ses distances avec les libertaires.

Interdite d’internat.

Elle prépare seule le baccalauréat qu’elle réussit avec la mention « Très bien » en philosophie, à 23 ans. Nous sommes en 1897. Elle choisit de suivre des études médicales et d’anthropologie ayant obtenu une bourse d’études de la ville de Paris : « C’est le pain assuré mais trempé dans une sauce bien amère. » Entrée à l’École de médecine en 1899, à l’âge de vingt-cinq ans, elle est la première femme à passer le concours de l’assistance médicale à Paris et est nommée médecin des bureaux de bienfaisance. Elle tente de concourir pour l’internat des asiles d’aliénés mais l’entrée lui est refusée, un règlement exigeant que le candidat ait ses droits politiques, ce qui n’est pas le cas des femmes à cette époque. En 1904, une campagne de presse organisée en sa faveur par quelques journaux dont la Fronde de Marguerite Durand lui permet de devenir la première femme interne des asiles et de surcroît célèbre. La pratique de la médecine lui apporte des déceptions : à l’asile les internes lui font une guerre incessante, les infirmières regardaient « ahuries, cette bête étrange qu’était une femme interne en médecine comme les hommes » et dans son cabinet, elle attendit en vain les clients. Elle est persécutée pour son apparence jugée scandaleuse : cheveux courts et vêtements masculins qu’elle porta toute sa vie en théorisant sa masculinisation : « Mon costume dit à l’homme : je suis ton égale. ».

Une certaine fidélité à la Maçonnerie.

Elle est initiée dès 1904 dans la loge mixte du « Droit humain », fondée en 1894 par Maria Desraimes et qui appartient à l’obédience de La Grand Loge symbolique écossaise. La franc-maçonnerie incarne pour Madeleine Pelletier l’ensemble des valeurs fondamentales auxquelles elle croit : républicanisme, matérialisme, anticléricalisme et progressisme. C’est aussi une école d’initiation à la politique et, depuis l’affaire Dreyfus, une force réelle.

Là aussi, elle fait beaucoup de dégâts. Elle se bat toujours pour que les femmes aient accès aux deux Grandes, la Grande Loge de France et le Grand Orient, qui leur sont fermées. Elles le sont toujours d’ailleurs. En fait, ça ne l’intéresse pas d’être dans des petites loges annexes pour « bonnes femmes ». Elle veut être dans une des grandes et elle écrit des textes, des brochures où elle attaque les francs-maçons. Ils ne sont tout de même pas tous ouverts aux féministes, à l’avortement, au mouvement néo-malthusien, ni à quoi que ce soit d’ailleurs. Elle les critique et ça ne leur plaît pas du tout. Tout leur apparat, tous leurs signes, costumes, bijoux et cérémonies, elle trouve ça complètement ringard. Elle va partir mais restera maçonne toute sa vie, renouant après-guerre avec « Le Droit humain ».

Marginale absolue.

Avant-gardiste, Madeleine a un avis bien tranché sur les injonctions faites aux femmes. « Pour elle, c'est une réelle perte de temps de s'habiller aux normes de l'époque. Les corsets sont tellement serrés qu'on ne peut rien faire », précise Hélène Soumet. Mais plus encore, son costume d'homme est un vrai symbole d'une lutte pour l'égalité des sexes. Ou encore, « Je montrerai les miens [seins] dès que les hommes commenceront à s'habiller avec une sorte de pantalon qui montre leur... »

Néanmoins, elle ne n’est guère soutenue par les féministes de l'époque, qui estiment que son travestissement est une trahison envers les femmes. Preuve de ce profond rejet, Madeleine Pelletier n'a d'ailleurs que très peu de patients durant toute sa vie, la plupart étant des prostituées. Elle ne supporte absolument pas la concurrence intellectuelle, elle déteste les « grandes femmes ». Par exemple, elle hait Marie Curie. Quand elle écrit sur elle, ce n’est pas sur la grande physicienne. Elle dit : elle trompe son mari, elle lui fait des vaudevilles, elle ne devrait pas, ça dessert la cause des femmes... Elle dit aussi beaucoup de mal des lesbiennes. L’homosexualité est une « dégénérescence », c’est le côté médical du temps, c’est une maladie, de plus les grandes lesbiennes sont pour elle des grandes bourgeoises, ce qui n’est pas faux. Elle en connaissait : les Américaines, et puis Colette, et puis d’autres ; tout ça, grandes artistes et grandes bourgeoises, ce n’est absolument pas le prolétariat en marche, ça n’a rien à voir. C’est autant la bourgeoisie que l’homosexualité. Elle entend également faire voler en éclats les conceptions de la famille et de la sexualité. Pour elle, la cellule familiale est un lieu d'oppression de la femme. Quant à la sexualité, elle l'a toujours rejetée par conviction. « Elle refusait tout acte sexuel, nous explique Hélène Soumet, car elle estimait qu'on devenait dépendant de l'autre, sa chose. C'était hors de question pour elle d'être contrôlée ! » Cependant, elle est également accusée de lesbianisme. Mais à ces accusations, elle botte en touche : « Le voyage à Lesbos ne me tente pas plus que le voyage à Cythère » (Lesbos, île de naissance de Sappho d'où vient le mot saphisme ; et Cythère, l'île de tous les plaisirs), a-t-elle écrit. En 1913, elle publie un manifeste pour le moins avant-gardiste : « Le droit à l’avortement ». D’ailleurs en tant que médecin, elle ne se cache pas de le pratiquer. Voir le manifeste à l’adresse suivante :

https://www.calameo.com/books/0014076302d22ecb0d44d

Un parcours politique sinueux.

Son action féministe est indissociable de son engagement dans le socialisme bien qu’elle pense que les femmes ne doivent pas attendre la révolution pour se libérer. Elle milite donc pour créer de vastes organisations féministes autonomes dans le but de pénétrer les partis politiques existants et de faire ainsi passer les revendications des femmes.

La Conférence internationale des femmes socialistes à Stuttgart réaffirme le droit de vote des femmes mais poursuit le « féminisme » jugé trop bourgeois. Madeleine Pelletier défend l’idée que les féministes des deux camps ont tout intérêt à combattre côte à côte. Elle se trouve mise en minorité. Mais c’est l’épreuve de la guerre qui consomme sa rupture avec le socialisme de la deuxième Internationale qu’elle dénonce comme traître quand il se rallie à l’Union sacrée. Pendant la guerre de 1914, par exemple, elle est refusée sur le front en tant que médecin et même en tant qu’infirmière, parce qu’elle est trop révolutionnaire pour être acceptée par l’armée et la Croix-Rouge. Il est vrai que, quand elle va les voir, elle leur dit qu’elle s’occupera aussi bien des blessés allemands que des Français, et ça ne leur plaît pas du tout. Alors elle erre sur les champs de bataille et c’est une grande période de dépression. Elle est courageuse et inconsciente. Elle est tellement désespérée par la guerre qu’on se demande si elle ne veut pas se faire tuer. Les combats sont très durs... Elle a au moins une lucidité très forte de ce que c’est qu’un état de guerre : tout le monde espionne tout le monde, tout est interdit, toutes les manifestations, tous les mouvements, tous les groupes. À Nancy, elle est prise pour une espionne et manque de se faire tuer. Les féministes qu’elle connaissait bien, au lieu de devenir pacifistes, se mettent à tricoter des écharpes et des chaussettes, tandis qu’elle, elle va se balader à Verdun.

En décembre 1920, le congrès de Tours de la SFIO marque la scission entre les communistes, qui se rallient à la IIIe Internationale communiste, et les socialistes, partisans de la IIe. Madeleine Pelletier, enthousiasmée par la révolution russe, rejoint alors les communistes même si, dans ce nouveau parti, elle retrouve ses anciens adversaires. En 1920, elle commence à écrire des analyses d'ouvrages de Lénine ou Trotsky pour le journal La Voix des femmes, journal féministe et socialiste qui après le congrès de Tours soutient le parti communiste. Cependant au sein de la rédaction se heurtent les féministes et celles qui voient dans le soutien au communisme le moyen d'arriver à l'égalité des hommes et des femmes. Pelletier fait partie du premier groupe. Lorsque la conférence des femmes de la IIIe Internationale se tient à Moscou le 11 juin 1921, elle doit laisser sa place à Lucie Colliard qui fait partie de la seconde mouvance. Cependant, comme elle veut voir de ses yeux les « réalisations » de la Russie soviétique (notamment en matière d'égalité des sexes), elle entreprend de s'y rendre seule et clandestinement en juillet 1921. Ce voyage est une déception car la réalité (famine, pauvreté, inquisitions policières, etc.) ne correspond en rien au monde rêvé. Néanmoins, Pelletier continue à croire au rêve communiste et trouve des explications aux maux de la Russie (guerre contre les puissances capitalistes, apathie de la population, etc.). Revenue, à l'automne 1921, en France, elle raconte son voyage dans La Voix des femmesà partir du 17 novembre. Le journal déplaît trop au parti communiste qui souhaite en avoir le contrôle. Comme cela n'est pas possible le parti crée un nouveau journal, L'Ouvrière, auquel Madeleine Pelletier participe entre juillet 1923 et juillet 1924. Elle écrit aussi des articles pour des journaux anarchistes dont Le Semeur de Normandie dans lequel, en novembre 1923, elle condamne la politique de terreur défendue par Léon Trotski. Elle est de plus en plus en désaccord avec le parti communiste qu'elle quitte en 192. Bien qu'elle reconnaisse des avancées pour le peuple en Russie soviétique et qu'elle croie toujours dans l'idéal communiste, elle voit dans le bolchevisme un très grave échec.

Une profonde désillusion.

Reconnaissant que toutes les tentatives pour allier féminisme et socialisme ou communisme avaient fait faillite, elle prit des distances avec les partis politiques. Elle ne collabore plus dès lors qu’à la presse libertaire : en 1926, à l’Insurgé, à Plus loin, 1926-1939, que dirigeait le Dr Pierrot (Bibl. Nat. J° 52 469), au Semeur contre tous les tyrans, 1927-1936 (Bibl. Nat. J° 30 773). En 1933, elle adhéra au Groupement fraternel des pacifistes intégraux « Mundia. Ses contradictions sont aussi dues au fait qu’elle se retrouvait de plus en plus seule. Elle n’avait plus d’amis. Elle a connu tout le monde, mais elle était assez terrible pour éloigner tout le monde. Quelqu’un qui l’a connue disait : « Quand Madeleine Pelletier venait à la maison, les enfants partaient se coucher, tellement c’était le croque-mitaine. »

Une triste fin de vie.

Suite à une hémiplégie, elle est condamnée à l’inactivité, celle qui a toujours eu la phobie de l’ennui se retrouve dans une profonde dépression. En 1939, elle est à nouveau dénoncée dans une affaire d’avortement. A la suite d’une délation, des perquisitions sont effectuées à son domicile et l’on inculpe aussi sa dame de compagnie, Mme Violette, ainsi que la personne qui a indiqué l’adresse des « avorteuses ». Elles sont arrêtées toutes les trois, tout de suite après l’avortement d’une jeune fille mineure qui a été violée par son frère. Le frère, on ne lui a rien demandé ! C’est le père qui a porté plainte.

Le juge laisse Madeleine Pelletier en liberté en raison de son état de santé (alors que les deux autres sont incarcérées), mais il lui fait subir une expertise psychiatrique qui la déclare totalement irresponsable. Tout le monde se mobilise, les anarchistes, les socialistes, et c’est probablement d’ailleurs pour cette raison — articles dans la presse, etc. — que la justice va s’en débarrasser.

Après vingt-quatre heures passées à Sainte-Anne, elle est enfermée à l’hôpital de Perray-Vaucluse, en placement d’office sous la loi de 1838.

C’est une femme brisée mais lucide, consciente d’être internée abusivement qui meurt dans une quasi-solitude le 29 décembre 1939, au moment où une nouvelle guerre mondiale, à laquelle elle refusait de croire, étend son ombre sur le monde.

Pour en savoir plus :

- Claude Maignien et Charles Sowerwine. - Madeleine Pelletier : une féministe dans l'arène politique.-Paris, Les Éditions ouvrières, 1992.

https://www.persee.fr/doc/chime_0986-6035_1997_num_31_1_2165

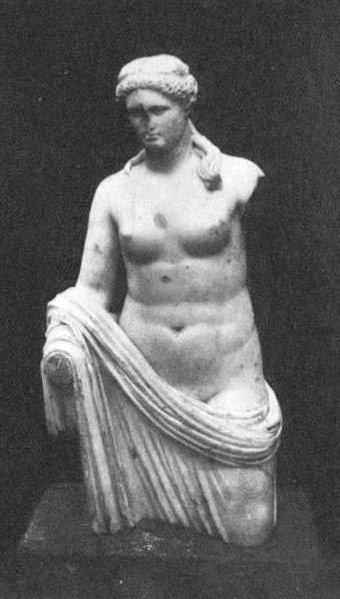

L’œuvre brisée de Francesco Crémonèse : La Vénus aux navets.

Le 28 avril 1937 aurait pu être une journée tranquille pour Jean Gonon, paisible cultivateur de Saint-Rambert. Sans doute avait-il commencé de bon matin à labourer, espérant finir son champ avant la nuit. Mais, le destin est malicieux. Tout à coup, le soc de la charrue heurte un obstacle. Il essaye de le dégager de ses mains, pensant à une grosse pierre. Penché sur l’objet, il n’en croit pas ses yeux. Ce n’est pas un caillou qui bloque le soc. C’est une tête de statue à laquelle il manque le nez. Pris de curiosité, il continue de creuser et met à jour un buste dénudé, drapé, aux bras amputés. Aussitôt, il dételle la charrue et rentre à la ferme. « Antoinette, je crois que je viens de déterrer la Joconde », dit-il à sa femme. Le lendemain, M. Gonon faisait constater sa découverte et c'était la célébrité ! Transportée dans la cuisine du cultivateur, installée sur un socle de bois recouvert d'une draperie rouge, la "Vénus de Brizet", comme on la nommait, attira des foules d'admirateurs. On venait de loin pour la contempler, après avoir acquitté le montant de la visite : vingt sous par tête (ce n'était pas cher pour une telle œuvre d'art). Gonon prévient un archéologue amateur, Jean Renaud, membre de la société savante locale, la Diana de Montbrison, alors présidée par Noël Thiollier, conservateur régional des Monuments historiques. Sur la base de photographies envoyées par un autre membre de la Diana, l'helléniste Mario Meunier, ancien secrétaire de Rodin, des experts tels qu'Adrien Blanchet, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et Alexandre Philadelpheus, directeur du Musée national archéologique d'Athènes, datent la statue de la fin du IIème siècle (la coiffure rappelant celle de l'impératrice Faustine la Jeune) et estiment que cette Vénus de style néo-attique est la copie romaine d'une Aphrodite grecque. À la foule d'admirateurs qui viennent contempler la trouvaille, installée dans la cuisine de la ferme, s'ajoute donc une foule d'experts qui, après l'avoir étudiée longuement, déclarent qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre de l'époque gallo-romaine, avançant des noms tels que Phidias ou Praxitèle. Des cars arrivaient de toute la région, barrant la route, et devant l'affluence, des voisins mirent un point buvette. Après que la découverte ait soulevé une telle agitation et après avoir fait la une de plusieurs journaux et revues, un an plus tard, le 18 mai 1938, sur rapport du ministre de l'Éducation nationale Jean Zay, le président de la République Albert Lebrun procède, par décret, au classement de l'inestimable statue comme monument historique. En novembre de la même année pourtant, l'hebdomadaire communiste Reflets affirme qu'il s'agit d'une supercherie : un sculpteur stéphanois posséderait les parties manquantes. L’hebdomadaire a vu juste. La Vénus n’est pas ce que les savants et les experts en ont fait ! Elle n’est ni antique ni Attique ! Elle a été réalisée en 1936 et elle est stéphanoise ! C’est son sculpteur qui dévoile le pot aux roses : François Crémonèse. L’artiste, né le 29 octobre 1907 près de Venise, avait suivi les cours de l’Ecole des Beaux-Arts de Saint-Etienne. Il fut un temps l’élève du sculpteur Rochette. Après avoir connu l’échec à Paris, il avait imaginé ce stratagème pour faire reconnaître son talent. Il avait fait venir un bloc de marbre de Carrare, dépensant pour cela toutes ses économies. Il passa trois années à sculpter la belle. Dans la nuit du 9 au 10 octobre 1936, aidé d’un ou plusieurs complices, il s’en alla l’enterrer dans le champ de Gonon, non sans l’avoir mutilée au préalable pour faire plus authentique. Il ne savait pas qu’il lui faudrait attendre le printemps suivant pour qu’on déterre enfin son chef-d’oeuvre ! Devant la notoriété et les gains possibles, Cremonèse veut récupérer sa statue. Mais l’inventeur du trésor (son découvreur), M. Gonon, n’a pas l’intention de s’en séparer. Les protagonistes de cette histoire se retrouvent donc au tribunal de Montbrison en mai 1939. Crémonèse réclame la statue mais aussi 100 000 francs de provision sur les sommes encaissées par l’exposition de la statue ! Le tribunal donna raison à Gonon qui garda la statue. Le petit monde des Arts ne pardonna pas à l’immigré italien…Francesco Crémonèse ne gagna pas la célébrité espérée. Il continua à sculpter mais fut exposé peu souvent, la dernière fois à Saint-Etienne en 1999. Il s’est éteint le 5 Décembre 2002 à Saint-Etienne à l’âge de 95 ans.

Quant à la Vénus originale, toujours classée monument historique, nul ne sait ce qu’elle est devenue.

Pour en savoir plus, consulter le bulletin du Vieux Saint-Etienne n° 196 L'Oeuvre brisée de Francesco Crémonèse - Gloire et misère de la Vénus de Brizet (1937-1999), de Jean Tibi, 1999 pp. 5-90.